しまなみ海道の入り口、来島海峡サービスエリア(愛媛県今治市)より来島海峡大橋を望みました。

しまなみ海道の総事業費7400億円のうち、この橋(実質3本の橋が連続している)だけで2800億円もかかっているというからものすごく価値の高い景色なのかもしれません。

2016年1月31日日曜日

2016年1月30日土曜日

道後温泉本館(愛媛県松山市)

道後温泉(愛媛県松山市)に行ってきました。

重要文化財の本館の建物は松山市の持ち物だそうです。市の温浴施設なのだそうです。

明治に建立された3F建ての木造建築。

2月末まで蜷川実花氏のアートイベントの一環として、花のデザインののれんが掲げられています。

映画「千と千尋の神隠し」の湯屋のモデルになったというのは有名な話ですね。

道後温泉の泉質は、鉱物質でもなく火山性でもない珍しいお湯です。地層のすき間から入った雨水が深くに染み込み地熱でジワジワ温められたのです。そのためか、身体がジワジワ温まり湯冷めしないように思います。

商店街の端までいくと、道後温泉駅に突き当たります。

坊ちゃん列車の前は写真を撮る人で溢れかえっていました。なかなか写真を撮らせていただけませんでした。

重要文化財の本館の建物は松山市の持ち物だそうです。市の温浴施設なのだそうです。

明治に建立された3F建ての木造建築。

2月末まで蜷川実花氏のアートイベントの一環として、花のデザインののれんが掲げられています。

映画「千と千尋の神隠し」の湯屋のモデルになったというのは有名な話ですね。

道後温泉の泉質は、鉱物質でもなく火山性でもない珍しいお湯です。地層のすき間から入った雨水が深くに染み込み地熱でジワジワ温められたのです。そのためか、身体がジワジワ温まり湯冷めしないように思います。

商店街の端までいくと、道後温泉駅に突き当たります。

坊ちゃん列車の前は写真を撮る人で溢れかえっていました。なかなか写真を撮らせていただけませんでした。

2016年1月4日月曜日

丹生川上神社 下社で宮司さんのお話しに感動(奈良県吉野郡下市町)

丹生川上神社 下社(奈良県吉野郡下市町)にお参りに行ってきました。

最古の水の神様を奉る神社だそうですが、この神社へお参りする価値はそこではありません。

ここの宮司さんのお話しが、忘れかけてきた古来よりこの国に伝わってきた精神を呼び起こさせてもらえると思うのです。宮司さんのお話しを聞くのは2回目、昨年4月に葛城市のギャラリーら・しいさんでの講演を聞かせていただき、そこで感銘を受けたのが最初でした。

今回うかがったのは「言挙げせず」のお話しでした。このお話しはお参りに来た方に毎回されるそうですが、「言挙げる」とはどう言うことなのでしょうか?

私は、「言葉で物事を考える」という意味にとらえました。そんなことは当たり前のことだと思ってしまう方が多いと思いますが、言葉で物を考えると論理的になってしまい、白黒はっきりとした答えを導く事が目的となってしまいます。そのために、相手と会話していると相手の矛盾点を突いたり、水掛け論となってしまう事がしばしば起こります。そこで「言挙げせず」の精神が意味をもってくるのです。

言葉で物事を考えなければ、相手なら「こう思うかもしれない」「こういう立場に置かれてしまっているかもしれない」などと相手の立場をお互い尊重しながら会話ができます。そこには衝突が一切おこりません。もともと日本は「言霊」という思想がありましたが、言葉に魂が宿る事を知っていたため、言葉については非常に慎重だったはずなんです。

この名物宮司さんは、この下市町に住んでおられたわけではありません。現在でも葛城市にお住まいで通いの宮司さんでいらっしゃいます。もともとの丹生川上神社 下社の宮司さんが高齢で跡取りもいなかったためお声がかかったそうです。はじめは断っていたそうですが、こちらの神社にとっても死活問題であまりにも熱心に声をかけてこられるので、次の運営方針を認めるのを条件に引き受けたそうです。

・ご利益を説かない

・広告はしない

・イベントは行わない

・境内を華美にしない

そんな運営方針であったにもかかわらず、この宮司さんが着任されてから6月の例大祭には最初10人だった参拝者が年を重ねるごとに増えてゆき、現在では1000人を超える人が訪れるようになったそうです。もちろん広告などは一切していないのにも関らずです。なぜでしょう?

そのことについては触れられませんでしたが、この宮司さんのお話しの中から本当に敬うべき古来より信じられてきた「神」の存在を見ることができるからではないかと思っています。

以前、例大祭の時に下市町の町長さんが参拝者に向けて「パワースポットへようこそ」というような発言をされたそうなんですが、参拝者の中から「そのようなところに来ているのではない!」という声が上がったそうです。 ですから、この宮司さんと丹生川上神社 下社をセットにお参りしにこられているのです。

宮司さんのお話しを聞きにいらっしゃる方はいろんな方面から様々です。映画監督の河瀬直美さんや大英博物館の学芸員ニコル・クーリッジ・ルマニエール教授です。少しでも日本の文化を解明しようと必死なのだそうです。とくにニコル氏が言うには、ヨーロッパでは日本の古代文化の研究が現在すごく盛んで、土偶が何万個もヨーロッパで保管されているそうです。そんなニュースは日本でも報じられることはありません。敗戦後、急速に欧米化して忘れ去られようとしている日本人の心がこの丹生川上神社 下社に残っているように思えてなりません。

最古の水の神様を奉る神社だそうですが、この神社へお参りする価値はそこではありません。

ここの宮司さんのお話しが、忘れかけてきた古来よりこの国に伝わってきた精神を呼び起こさせてもらえると思うのです。宮司さんのお話しを聞くのは2回目、昨年4月に葛城市のギャラリーら・しいさんでの講演を聞かせていただき、そこで感銘を受けたのが最初でした。

今回うかがったのは「言挙げせず」のお話しでした。このお話しはお参りに来た方に毎回されるそうですが、「言挙げる」とはどう言うことなのでしょうか?

私は、「言葉で物事を考える」という意味にとらえました。そんなことは当たり前のことだと思ってしまう方が多いと思いますが、言葉で物を考えると論理的になってしまい、白黒はっきりとした答えを導く事が目的となってしまいます。そのために、相手と会話していると相手の矛盾点を突いたり、水掛け論となってしまう事がしばしば起こります。そこで「言挙げせず」の精神が意味をもってくるのです。

言葉で物事を考えなければ、相手なら「こう思うかもしれない」「こういう立場に置かれてしまっているかもしれない」などと相手の立場をお互い尊重しながら会話ができます。そこには衝突が一切おこりません。もともと日本は「言霊」という思想がありましたが、言葉に魂が宿る事を知っていたため、言葉については非常に慎重だったはずなんです。

この名物宮司さんは、この下市町に住んでおられたわけではありません。現在でも葛城市にお住まいで通いの宮司さんでいらっしゃいます。もともとの丹生川上神社 下社の宮司さんが高齢で跡取りもいなかったためお声がかかったそうです。はじめは断っていたそうですが、こちらの神社にとっても死活問題であまりにも熱心に声をかけてこられるので、次の運営方針を認めるのを条件に引き受けたそうです。

・ご利益を説かない

・広告はしない

・イベントは行わない

・境内を華美にしない

そんな運営方針であったにもかかわらず、この宮司さんが着任されてから6月の例大祭には最初10人だった参拝者が年を重ねるごとに増えてゆき、現在では1000人を超える人が訪れるようになったそうです。もちろん広告などは一切していないのにも関らずです。なぜでしょう?

そのことについては触れられませんでしたが、この宮司さんのお話しの中から本当に敬うべき古来より信じられてきた「神」の存在を見ることができるからではないかと思っています。

以前、例大祭の時に下市町の町長さんが参拝者に向けて「パワースポットへようこそ」というような発言をされたそうなんですが、参拝者の中から「そのようなところに来ているのではない!」という声が上がったそうです。 ですから、この宮司さんと丹生川上神社 下社をセットにお参りしにこられているのです。

宮司さんのお話しを聞きにいらっしゃる方はいろんな方面から様々です。映画監督の河瀬直美さんや大英博物館の学芸員ニコル・クーリッジ・ルマニエール教授です。少しでも日本の文化を解明しようと必死なのだそうです。とくにニコル氏が言うには、ヨーロッパでは日本の古代文化の研究が現在すごく盛んで、土偶が何万個もヨーロッパで保管されているそうです。そんなニュースは日本でも報じられることはありません。敗戦後、急速に欧米化して忘れ去られようとしている日本人の心がこの丹生川上神社 下社に残っているように思えてなりません。

低燃費住宅の体験会に行ってきました

薪ストーブの煙突工事などをお願いしている工務店 株式会社 和宇(わう)さんが建築途中の低燃費住宅の内覧会を開かれました。

熱のロスがない換気システムについて説明してくれている和宇社長の和田氏。私の幼なじみ。

手に持たれている白くて丸いものと、机の上に置いてある黒くて丸いファンだけで熱のロスを無くして、部屋の換気をしてくれる優れものだそうです。しかも消費電力はわずか5W。

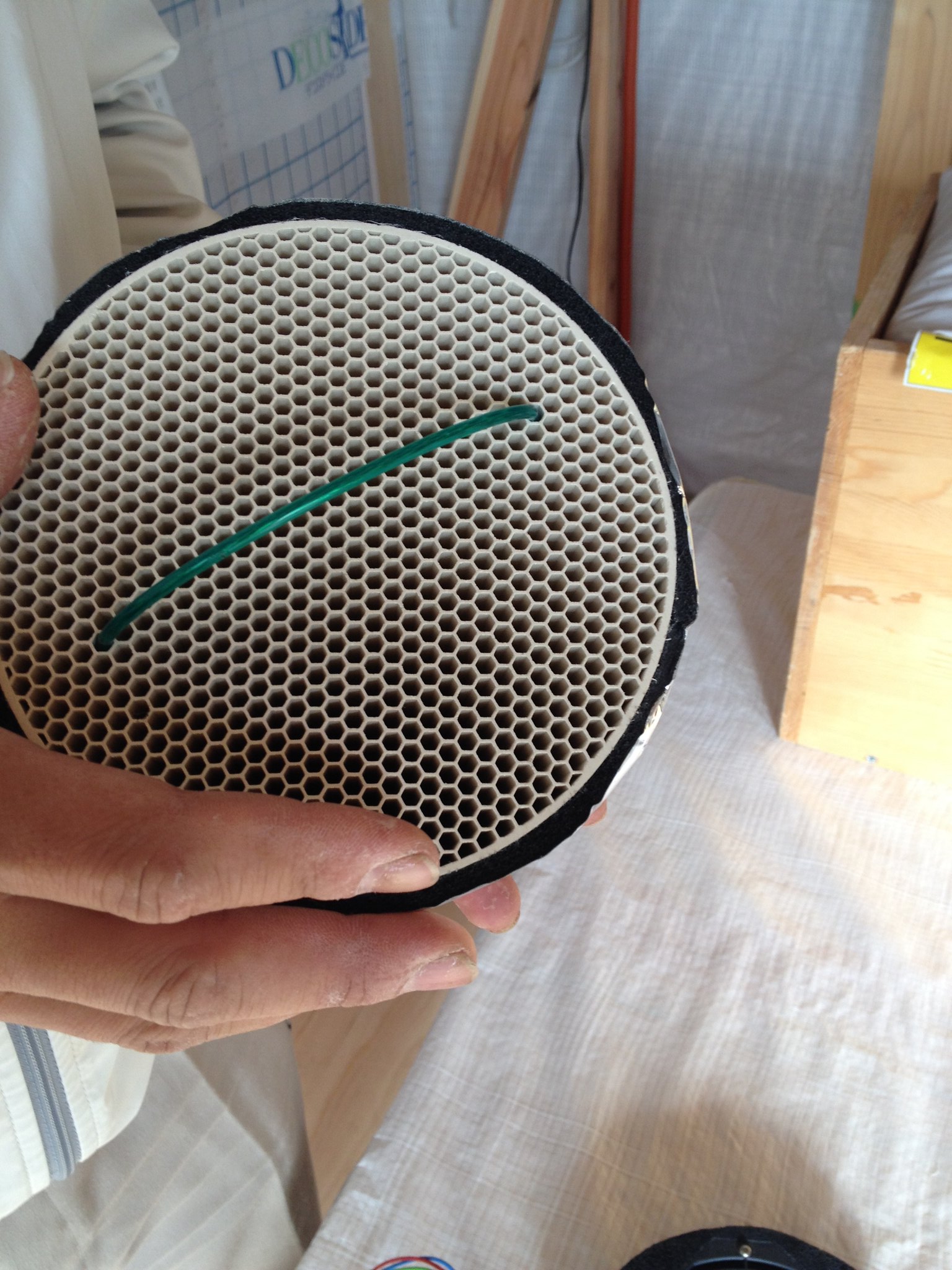

白い丸いものをアップすると、小さな蜂の巣のような6角形がびっしりとつまっています。

持ち上げると石のようにずっしり重いです。蜂の巣形の特徴は表面積が大きく、強度が高いという特徴があり、このすき間を部屋の空気が通り抜けると、部屋の暖かさ(涼しさ)が表面積の大きな石に吸われます。部屋の反対側には同じような石がもう一つあり、屋外から部屋に空気が取り込まれます。このときは、屋外の冷たさ(暑さ)はこの石に吸われます。数分後、今度は逆の空気の流れになります。これを繰り返せば、この石を通じて部屋の暖気(冷気)は室内に維持される事になります。

従来は各部屋の天井に排気ダクトが張り巡らされ、大きな熱交換ユニットが必要でした。しかし、何十年も住む家では、熱交換ユニットが故障したり、排気ダクトが詰まったりやぶれたりしてずっと使えるのかという疑問が出てきます。

この方法では、もし壊れたり詰まったりしても小さなファンや石を交換するだけです。何十年後のこともしっかり考えられているのです。

天井は排気ダクトはありません。非常にすっきりとしています。

しかも、天井の梁に紙が被せてあるということは化粧梁となるのです。ダクトが仕込んであればこんな梁天井のような、日本家屋の設計は出来ないのです。

家の外壁になる断熱材。水を通さず空気だけを通す優れものだそう。

グラスウールは内壁に結露しやすく、木材が腐る原因となりますが、空気を通せばその心配がありません。

そのためグラスウールと構造材の間に空間を開けて施工しますが、この断熱材はそれがいりません。

実際に施工されたもの。

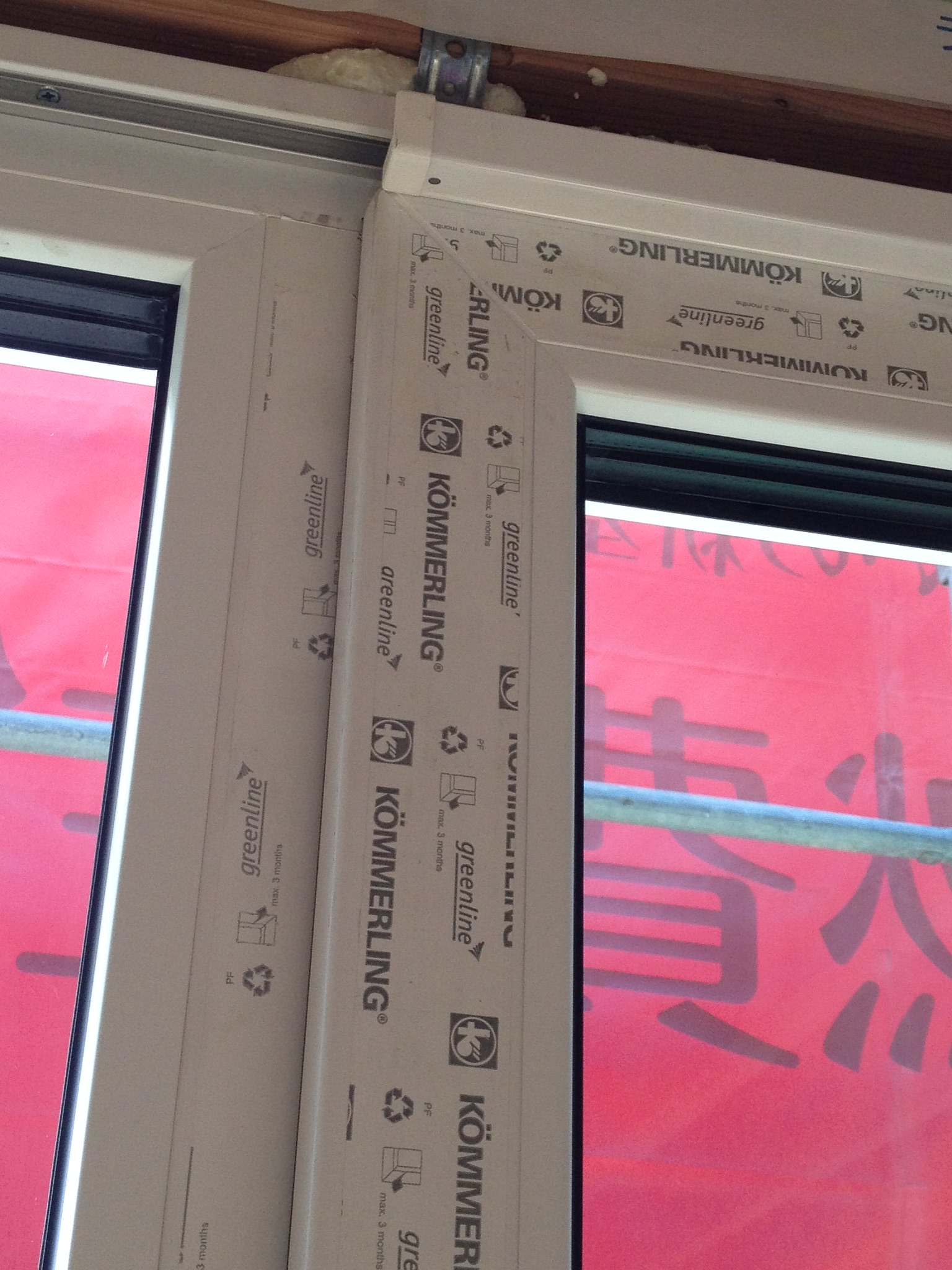

サッシも断熱仕様。樹脂製で内部に空洞があり徹底的に熱が逃げないようになっています。

ここでご紹介したものはほとんどが環境先進国 ドイツ製。ドイツでは原発を止めたことをはじめ、エネルギーを国家的に削減する事を目標としています。当然のことながら家庭内で使うエネルギーを減らし、温存できるかを何十年もかけて実践してきたのです。先ほどの断熱材はミュンヘンオリンピック(1972年)の選手村にも使われていたそうです。それが40年以上経った今でもほとんど劣化しておらないそうです。

日本はいまだに原発にしがみつき、たくさんのエネルギーを使わせていかにお金を支払わせるかを考えているように思えてなりません。

これらのドイツ製の建築材は低燃費住宅という会社が輸入し、賛同を受けた全国の工務店に施工されているものだそうです。最近の大手ハウスメーカーの住宅と同じようなシステムのように思いますが、低燃費住宅社は低燃費の建築材を工務店に卸して使い方をレクチャーするだけで、設計・施工は工務店に委ねられています。地元の工務店の持ち前が失われることはありません。

その証拠に工務店の職人技が生きた無垢杉材の階段が施工されています。しかも、ほとんどの柱はこの工務店の工房で挽いたものが使われていました。ハウスメーカーの家ではおそらくコスト(会社の利益?)の問題でそんなことは許されないはずです。地元の工務店の大工さんにおまかせする安心感と、ハウスメーカーの低燃費性能が一挙両得となる、この方式は歓迎できると思います。

株式会社 和宇(わう)さんのホームページ

こうして書いてきましたが、私は新たに住宅を建てる事には少々懐疑的です。

「もう建ててしまった」「契約してしまった」という方が読んでしまうといけませんので小さい字にします。

なぜ、田舎に残る築50年を超える古民家や1960~70年代のニュータウンに建てられた住宅に空家が増えているのに新しい住宅を建てる必要があるのか?

もちろんお金があり余っている人なら結構ですが、出生率が低下し確実に経済は縮小してことが見えているのに、自分の未来の給料を担保にお金を借りて何十年のローンを組んでまで家を作る必要はあるのかと思うのです。まだ住めるような空家を少しの普請と耐震補強、リフォームすれば、新築するよりも大きな家で、しかも半分以下のコストで済むはずだと思います。

現在、開発されているニュータウンの数十年前の航空写真を国土地理院のサイトで確認してみてください。

築数百年の家が近くにある場所であれば少なくとも過去100年は大丈夫か、被害が少なかった場所でしょう。そういう場所の空家を探したほうが、長年安心で安価で済むわけです。

毎月家賃と駐車代に10万円払っているので、月10万円くらいのローン返済でマイホームをと短絡的に考えるのも馬鹿げています。マイホームは自分の物です。自分の物はいろんな責任が出てきます。火災保険を加入したり、固定資産税(新築は高い!)、生命保険も入らなければなりません。何十年後からは家の普請もしなくてはなりません。毎月10万円といいつつ、ボーナス月には返済額が増えます。月10万円では済みません!しかし、こんなことは住宅メーカーは決して教えてくれません。

家と土地は資産になるからと思っている人がいますが、こんなに空家が多いのに家が資産になります?もともと山や田んぼだった場所に価値はあります?

しかもハウスメーカーが建てる家は、工事に関る人はすべてが下請けです。現場監督はハウスメーカーの社員ですが、同時に何軒も受持つために1週間に数回しか観にこれません。完成する家に住む人の顔を思い浮かべながら家をつくっている人がいないのです。10年間の保証がついていますが、10年以内で不具合の出る家なんてありますか?そんな家は欠陥です。10年過ぎてからあちこち不具合が出てきて普請してゆかなければならないのです。サイディングのすき間を埋めているのは樹脂ですし、全館換気システムのダクトなんかを接続しているのも樹脂やゴムです。これが20年以上も経てば確実に劣化してゆきます。みんな下請けの人が作業をするわけですから、この樹脂を詰めるのも文句が出ない程度のいいかげんな作業なのです。 地元の工務店さんにお願いすれば、施主さんの顔と近所の住人の顔をよく知っている人が造ります。質の悪い仕事をすれば今後の仕事に響きますし、いいかげんな事をするつもりもないでしょう。部材を大量仕入することが出来ないし、腕のいい電気・水回り・屋根・左官の職人さんを選びますので高くなるでしょう。しかし、全員が工務店さんの顔を立てるために一生懸命になります。10年保証の家と保証は無くとも全員のハートで立った家、どちらが価値があるでしょうか?

「マイホーム」という言葉に少し舞い上がっているときに、これを読んで冷静になってから、ご自身の素晴らしいマイホームを検討いただければ幸いでございます。

熱のロスがない換気システムについて説明してくれている和宇社長の和田氏。私の幼なじみ。

手に持たれている白くて丸いものと、机の上に置いてある黒くて丸いファンだけで熱のロスを無くして、部屋の換気をしてくれる優れものだそうです。しかも消費電力はわずか5W。

白い丸いものをアップすると、小さな蜂の巣のような6角形がびっしりとつまっています。

持ち上げると石のようにずっしり重いです。蜂の巣形の特徴は表面積が大きく、強度が高いという特徴があり、このすき間を部屋の空気が通り抜けると、部屋の暖かさ(涼しさ)が表面積の大きな石に吸われます。部屋の反対側には同じような石がもう一つあり、屋外から部屋に空気が取り込まれます。このときは、屋外の冷たさ(暑さ)はこの石に吸われます。数分後、今度は逆の空気の流れになります。これを繰り返せば、この石を通じて部屋の暖気(冷気)は室内に維持される事になります。

従来は各部屋の天井に排気ダクトが張り巡らされ、大きな熱交換ユニットが必要でした。しかし、何十年も住む家では、熱交換ユニットが故障したり、排気ダクトが詰まったりやぶれたりしてずっと使えるのかという疑問が出てきます。

この方法では、もし壊れたり詰まったりしても小さなファンや石を交換するだけです。何十年後のこともしっかり考えられているのです。

天井は排気ダクトはありません。非常にすっきりとしています。

しかも、天井の梁に紙が被せてあるということは化粧梁となるのです。ダクトが仕込んであればこんな梁天井のような、日本家屋の設計は出来ないのです。

家の外壁になる断熱材。水を通さず空気だけを通す優れものだそう。

グラスウールは内壁に結露しやすく、木材が腐る原因となりますが、空気を通せばその心配がありません。

そのためグラスウールと構造材の間に空間を開けて施工しますが、この断熱材はそれがいりません。

実際に施工されたもの。

サッシも断熱仕様。樹脂製で内部に空洞があり徹底的に熱が逃げないようになっています。

ここでご紹介したものはほとんどが環境先進国 ドイツ製。ドイツでは原発を止めたことをはじめ、エネルギーを国家的に削減する事を目標としています。当然のことながら家庭内で使うエネルギーを減らし、温存できるかを何十年もかけて実践してきたのです。先ほどの断熱材はミュンヘンオリンピック(1972年)の選手村にも使われていたそうです。それが40年以上経った今でもほとんど劣化しておらないそうです。

日本はいまだに原発にしがみつき、たくさんのエネルギーを使わせていかにお金を支払わせるかを考えているように思えてなりません。

これらのドイツ製の建築材は低燃費住宅という会社が輸入し、賛同を受けた全国の工務店に施工されているものだそうです。最近の大手ハウスメーカーの住宅と同じようなシステムのように思いますが、低燃費住宅社は低燃費の建築材を工務店に卸して使い方をレクチャーするだけで、設計・施工は工務店に委ねられています。地元の工務店の持ち前が失われることはありません。

その証拠に工務店の職人技が生きた無垢杉材の階段が施工されています。しかも、ほとんどの柱はこの工務店の工房で挽いたものが使われていました。ハウスメーカーの家ではおそらくコスト(会社の利益?)の問題でそんなことは許されないはずです。地元の工務店の大工さんにおまかせする安心感と、ハウスメーカーの低燃費性能が一挙両得となる、この方式は歓迎できると思います。

株式会社 和宇(わう)さんのホームページ

こうして書いてきましたが、私は新たに住宅を建てる事には少々懐疑的です。

「もう建ててしまった」「契約してしまった」という方が読んでしまうといけませんので小さい字にします。

なぜ、田舎に残る築50年を超える古民家や1960~70年代のニュータウンに建てられた住宅に空家が増えているのに新しい住宅を建てる必要があるのか?

もちろんお金があり余っている人なら結構ですが、出生率が低下し確実に経済は縮小してことが見えているのに、自分の未来の給料を担保にお金を借りて何十年のローンを組んでまで家を作る必要はあるのかと思うのです。まだ住めるような空家を少しの普請と耐震補強、リフォームすれば、新築するよりも大きな家で、しかも半分以下のコストで済むはずだと思います。

現在、開発されているニュータウンの数十年前の航空写真を国土地理院のサイトで確認してみてください。

地図・空中写真閲覧サービス

おそらく、もともと山中だったか、田んぼのまん中、あるいは海中だった可能性が高いと思います。地震で崩れないか、洪水や鉄砲水にやられないような場所であればよいのですが、それは実績となる歴史が短すぎてわかりません。長い間人が住んでいなかったわけですし、住まなかった訳を考えてみてください。築数百年の家が近くにある場所であれば少なくとも過去100年は大丈夫か、被害が少なかった場所でしょう。そういう場所の空家を探したほうが、長年安心で安価で済むわけです。

毎月家賃と駐車代に10万円払っているので、月10万円くらいのローン返済でマイホームをと短絡的に考えるのも馬鹿げています。マイホームは自分の物です。自分の物はいろんな責任が出てきます。火災保険を加入したり、固定資産税(新築は高い!)、生命保険も入らなければなりません。何十年後からは家の普請もしなくてはなりません。毎月10万円といいつつ、ボーナス月には返済額が増えます。月10万円では済みません!しかし、こんなことは住宅メーカーは決して教えてくれません。

家と土地は資産になるからと思っている人がいますが、こんなに空家が多いのに家が資産になります?もともと山や田んぼだった場所に価値はあります?

しかもハウスメーカーが建てる家は、工事に関る人はすべてが下請けです。現場監督はハウスメーカーの社員ですが、同時に何軒も受持つために1週間に数回しか観にこれません。完成する家に住む人の顔を思い浮かべながら家をつくっている人がいないのです。10年間の保証がついていますが、10年以内で不具合の出る家なんてありますか?そんな家は欠陥です。10年過ぎてからあちこち不具合が出てきて普請してゆかなければならないのです。サイディングのすき間を埋めているのは樹脂ですし、全館換気システムのダクトなんかを接続しているのも樹脂やゴムです。これが20年以上も経てば確実に劣化してゆきます。みんな下請けの人が作業をするわけですから、この樹脂を詰めるのも文句が出ない程度のいいかげんな作業なのです。 地元の工務店さんにお願いすれば、施主さんの顔と近所の住人の顔をよく知っている人が造ります。質の悪い仕事をすれば今後の仕事に響きますし、いいかげんな事をするつもりもないでしょう。部材を大量仕入することが出来ないし、腕のいい電気・水回り・屋根・左官の職人さんを選びますので高くなるでしょう。しかし、全員が工務店さんの顔を立てるために一生懸命になります。10年保証の家と保証は無くとも全員のハートで立った家、どちらが価値があるでしょうか?

「マイホーム」という言葉に少し舞い上がっているときに、これを読んで冷静になってから、ご自身の素晴らしいマイホームを検討いただければ幸いでございます。

2015年12月20日日曜日

古来より栽培されてきた「麻」を考える

昨日御杖村で出店したときに別の出店者さんから買わせていただいた精麻と麻の繊維で編んだブレスレット。全部で1000円。国産の精麻だと1本数千円はするそうですが、中国産だと1本350円。神社の拝殿前にぶら下げてあるガラガラする縄(叶緒というらしい)は精麻や麻の繊維を束ねて作られています。そのほとんどが国産ではなくなっているそうです。それもそのはず。麻の栽培は大麻取締法という法律で厳しく制限されているからであります。麻は触れることにより身を清めると信じられ古来より珍重されてきました。日本ではどこでも栽培されていたあたりまえの農作物でした。それも戦後まで、GHQの指導により禁止されてしまいます。自国の化学繊維を買わせるためです。その証拠に、たいていの法律の最初にはその目的が書かれているのですが、大麻取締法にはそれがありません。禁止する目的が曖昧なのです。薬物としての役割など後付けです。もしそれが本当であればその法律の目的にきちんと書き記すはずです。元々日本で栽培されてきた大麻草は嗜好品として使えるような成分がほとんど含まれていない品種です。現在ではもっとその成分の少ない品種も開発されていますが、禁止の手を緩める動きは全くありません。麻の実を搾って採れる油が航空燃料に匹敵するほどの高品位なものであるという「不都合」が出てきているということなどが原因ではないかと思っています。

麻美ちゃん麻子ちゃんとか「麻」という文字が含まれる名前や地名が多いのは昔から日本人と麻の関係が切っても切れなかった証拠。そんな麻に対する誤解と知識を深めるためのページを作っています。すでに500近い「いいね」を頂戴しています。よかったらご覧ください。

Facebookページ 「大麻」の有用性を知ろう!

麻美ちゃん麻子ちゃんとか「麻」という文字が含まれる名前や地名が多いのは昔から日本人と麻の関係が切っても切れなかった証拠。そんな麻に対する誤解と知識を深めるためのページを作っています。すでに500近い「いいね」を頂戴しています。よかったらご覧ください。

Facebookページ 「大麻」の有用性を知ろう!

2015年12月18日金曜日

「生命」をいただくありがたさがわかった。

二上山の登山道でフユイチゴを見つけました。酸っぱさの中にほのかな甘さがあります。焼酎に漬けると2〜3ヶ月ほどで見事なピンク色のフユイチゴ酒ができます。効能を調べると「強精」だそうです。冬の寒さに耐えて実るかわいい果実はかわいくない力を秘めていますね(;^_^A

それと我が家で採れた白菜。左は普通の畑で従来の耕して肥料を与えて作ったもの。右は耕さず肥料も与えない自然農法で作った白菜。

葉をそれぞれはがして見比べてみました。左が普通栽培物、右が自然農法。

放ったらかしなのにも関わらず、虫にほとんど齧られていません。なぜでしょう?

人が世話し過ぎると、植物は防疫体制を忘れてしまうからです。生き物を頂くということは、その食物が積み重ねてきた免疫などを全て身体に取り込み、身に纏うことなのだと思います。大量生産で薬や肥料をばらまいて人が手をかけすぎてしまった農作物など、ただ腹を膨らませるためのものになってしまっているんじゃないでしょうか。

食べ物といえば、カロリーやビタミンなどの栄養素の存在ばかり気にしてしまいますが、すべて元々生きていたものをいただいています。その食物がもっていた「生命」をいただいているという意識が薄れていますね。

フユイチゴの効能や自然農法の白菜を見ると、食べる前に手を合わせて「いただきます」という本当の意味が、ここに隠されているように思えてなりません。

両方の白菜を囲炉裏がある友人宅に持ち込んで、それぞれありがたくいただきました。

ごちそうさまでした(-人-)

関連ブログ→ 不耕起・無肥料栽培の自然農法と通常栽培を見比べる

それと我が家で採れた白菜。左は普通の畑で従来の耕して肥料を与えて作ったもの。右は耕さず肥料も与えない自然農法で作った白菜。

葉をそれぞれはがして見比べてみました。左が普通栽培物、右が自然農法。

放ったらかしなのにも関わらず、虫にほとんど齧られていません。なぜでしょう?

人が世話し過ぎると、植物は防疫体制を忘れてしまうからです。生き物を頂くということは、その食物が積み重ねてきた免疫などを全て身体に取り込み、身に纏うことなのだと思います。大量生産で薬や肥料をばらまいて人が手をかけすぎてしまった農作物など、ただ腹を膨らませるためのものになってしまっているんじゃないでしょうか。

食べ物といえば、カロリーやビタミンなどの栄養素の存在ばかり気にしてしまいますが、すべて元々生きていたものをいただいています。その食物がもっていた「生命」をいただいているという意識が薄れていますね。

フユイチゴの効能や自然農法の白菜を見ると、食べる前に手を合わせて「いただきます」という本当の意味が、ここに隠されているように思えてなりません。

両方の白菜を囲炉裏がある友人宅に持ち込んで、それぞれありがたくいただきました。

ごちそうさまでした(-人-)

関連ブログ→ 不耕起・無肥料栽培の自然農法と通常栽培を見比べる

2015年12月10日木曜日

玉置神社と庵の湯(奈良県吉野郡十津川村)

吉野山地の標高1000mに鎮座する玉置神社(奈良県吉野郡十津川村)に行ってきました。

あいにくの雨で景色が全く見えませんが、晴れていると駐車場からの景色は素晴らしいです。

駐車場の脇に参道の入り口となる鳥居があります。ここから本社まで歩いて10分くらいです。

参道は玉置神社の不思議さを物語る面白いものがたくさん見られます。海底火山で見られる枕状溶岩が堆積した場所があります。標高1000mの場所にもかかわらずです。それが玉を重ねたように見える事から「玉置」と名づけられたそうです。

また周囲はブナ林に囲まれているそうですが、神社と山頂周辺のみに写真のような幻想的な杉や落葉広葉樹が入り交じった特異な風景を醸し出しています。

長い地球の営みで海底だった場所が、地上1000mまで隆起し特異な自然風景を作り出したのです。太古の人々が崇め奉った理由がすごく納得させられました。

手水舎で吹石一恵さん奉納の柄杓を発見。

芸能界で成功しているような人までも、この地に足を運び入れてお参りするほどの心地よい場所なのでしょうね。

本殿とその前の鳥居。

この石段が急なんです。

ちなみに、この玉置神社は来る人を選ぶという話をよく聞きます。途中で何の前ぶれもなく車のトラブルがおこったり、家族や友人の急病を知らせる電話がかかってきて帰宅を余儀なくされたとかという話です。この地はそういう意味でたどり着けるだけで、ありがたい場所なのかもしれません。

下界へ降りてきてすぐ近くにある十津川温泉 庵の湯に寄りました。

国道のすぐ脇にあり、ダム湖(二津野ダム)へ降りてゆく場所にあります。

飲泉もできます。胃腸の病気によいそうです。若干硫黄の味がします。

足湯は無料です。ただしタオルは持参してください。温泉もタオルは必須です。

入湯料は村営なので銭湯並みの大人400円です。JAF会員証を提示すると3人まで200円です。

十津川村の温泉施設はJAF会員を優待するところが多いです。ぜひ行く前に確認してみてください。

温泉につかりながらダム湖が望める絶好のロケーションです。十津川温泉郷のいろんな温泉に行きましたが、ここが一番のお気に入りです。源泉掛け流しで常に新しいお湯が入ってきているので

清潔ですが、源泉の温度が高いため(60℃くらい?)お客が少ないときは熱くて入れない時があります。その時は蛇口で大量に水を入れて薄めましょう。

あいにくの雨で景色が全く見えませんが、晴れていると駐車場からの景色は素晴らしいです。

駐車場の脇に参道の入り口となる鳥居があります。ここから本社まで歩いて10分くらいです。

参道は玉置神社の不思議さを物語る面白いものがたくさん見られます。海底火山で見られる枕状溶岩が堆積した場所があります。標高1000mの場所にもかかわらずです。それが玉を重ねたように見える事から「玉置」と名づけられたそうです。

また周囲はブナ林に囲まれているそうですが、神社と山頂周辺のみに写真のような幻想的な杉や落葉広葉樹が入り交じった特異な風景を醸し出しています。

長い地球の営みで海底だった場所が、地上1000mまで隆起し特異な自然風景を作り出したのです。太古の人々が崇め奉った理由がすごく納得させられました。

手水舎で吹石一恵さん奉納の柄杓を発見。

芸能界で成功しているような人までも、この地に足を運び入れてお参りするほどの心地よい場所なのでしょうね。

本殿とその前の鳥居。

この石段が急なんです。

ちなみに、この玉置神社は来る人を選ぶという話をよく聞きます。途中で何の前ぶれもなく車のトラブルがおこったり、家族や友人の急病を知らせる電話がかかってきて帰宅を余儀なくされたとかという話です。この地はそういう意味でたどり着けるだけで、ありがたい場所なのかもしれません。

下界へ降りてきてすぐ近くにある十津川温泉 庵の湯に寄りました。

国道のすぐ脇にあり、ダム湖(二津野ダム)へ降りてゆく場所にあります。

飲泉もできます。胃腸の病気によいそうです。若干硫黄の味がします。

足湯は無料です。ただしタオルは持参してください。温泉もタオルは必須です。

入湯料は村営なので銭湯並みの大人400円です。JAF会員証を提示すると3人まで200円です。

十津川村の温泉施設はJAF会員を優待するところが多いです。ぜひ行く前に確認してみてください。

温泉につかりながらダム湖が望める絶好のロケーションです。十津川温泉郷のいろんな温泉に行きましたが、ここが一番のお気に入りです。源泉掛け流しで常に新しいお湯が入ってきているので

清潔ですが、源泉の温度が高いため(60℃くらい?)お客が少ないときは熱くて入れない時があります。その時は蛇口で大量に水を入れて薄めましょう。

登録:

投稿 (Atom)