奈良県桜井市の大神神社から北の春日大社まで続く山辺の道を歩いていると、水郷に囲まれた武家屋敷のような建物がありました。

「月山日本刀鍛錬道場」というNHKで何回か日本刀やたたら製鉄などの特集で見たことがある場所でした。

見学は無料ですが、毎週土曜日しか開放されていないようです。しかも、1、2、8、12月は休館だそうで、これまで何回も前を通っておいて入れない訳ですね(笑)

砂鉄から、たたら製鉄という精練法から得られたケラと呼ばれる鋼と、その中でも日本刀に適した部分だけを取り出した玉鋼。きらきらと輝いています。

1回のたたら製鉄で原料の砂鉄13トンから、ケラは2.8トンしかできません。その中から良質の玉鋼を選別するとたったの1トン以下というものすごい貴重なものだそうです。

たたら製鉄や玉鋼についてはこれだけでもふか~い話が出来ますのでまたの機会に・・・

玉鋼をたたいて徐々に伸ばして刀になってゆく様。

たたいてまっすぐ伸ばすだけではなく、たたいて伸ばしたものを何回も折り返して層の構造を作ることにより兜をも割るくらいの強度としなやかさが出るそうです。さらにたたくことにより、不純物の炭素を追い出して鉄の純度が上がってゆくそうです。たたいて鍛えることから「鍛錬」と呼ばれています。

作業場

フイゴで炉に空気を送り、真っ赤になった鋼を槌で叩く作業を延々とおこないます。

「月山記念館」

作業場のすぐ向かいにあります。

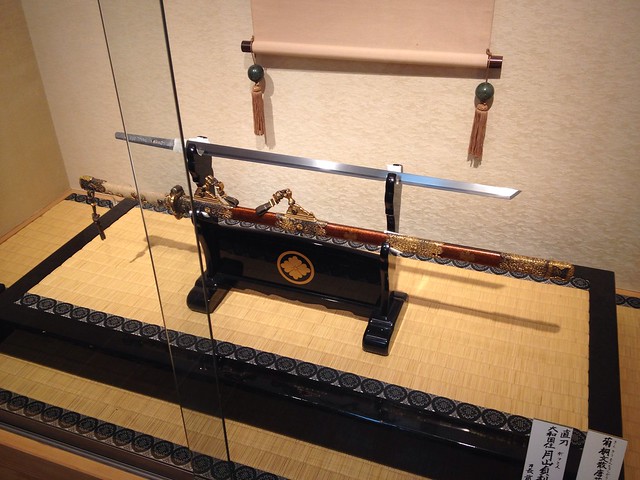

まっすぐな日本刀。吸い込まれそうなかがやきです。よく刀に魂を乗っ取られるようなことを言われたりしますが、心身を鍛えておかないと並み大抵の精神では乗っ取られてしまいそうです。

月山貞吉作 脇指

「月山」一派は元々出羽の国(今の秋田県)の月山を拠点としていたそうですが、幕末に関西に移ってきた一門がいたそうです。その時の親方が月山貞吉だそうです。

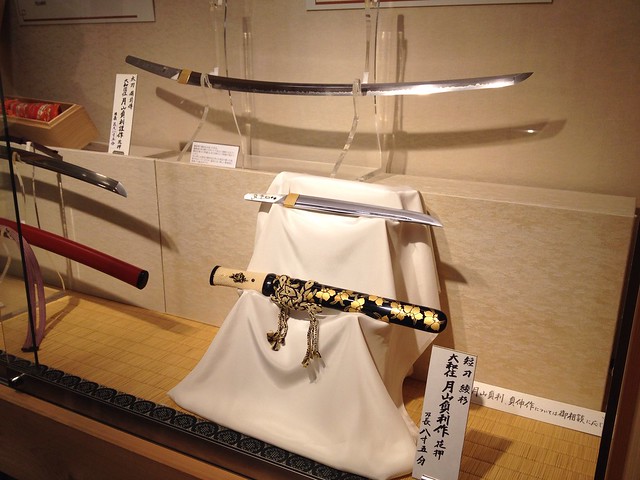

月山貞利作 太刀と短刀

現在の当主の作。刃文(刃の波のような紋)がくっきり出ています。刃の反りは刀を打つ時にはなく、焼き入れる時に出来るものだそうです。刃文も焼き入れ時に刻みこまれます。

ここまで出来上がるまで1年くらいの時間を要するそうです。本当に刀工の魂が込められた作品なのですね。昔の人はとてつもない製品を編み出したものです。

2014年9月20日土曜日

2011年2月24日木曜日

薪ストーブ「燃焼哲学」のモキ製作所へお伺いしました(長野県千曲市)

つい先日から取り扱いをさせていただいている無煙薪ストーブ「燃焼哲学」の製造元であるモキ製作所(長野県千曲市)へお伺いさせていただきました。

長野自動車道 更埴ICを下りて約15分、国道18号沿いの好立地です。

ショールームに入ると出迎えてくれるのが、薪ストーブ人気No1のMD140(346,500円)です。(動画)

薪ストーブは初めて体験するのですが、暑くなりすぎて弱めたり消したりしても、 石油ストーブとは違って急に室温が下がったりする事がないのだそうです。

「燃焼哲学」の特徴はなんと言っても「高温燃焼」。普通の薪ストーブなら壊れてしまう800℃もの高温で燃やすから、「煙が出ない」「灰がほとんど出ない」「煙突にススがたまらない」「杉やヒノキが燃やせる」などなど、他にない利点があります。

左の筒は、枯れ枝や書類などを安全に燃やせる「焚き火どんどん」(36,540円)。

右はオーブン付き薪ストーブMC95(462,000円)

横形のかわいいデザインのMC80(346500円)

女性向けのデザインですね^^

人気No2のMD80

(157,000円)

中央の空気調整つまみで火力を調整します。開くと火力が強くなり、閉じると消えます。

扉を開きました。

グラスウールのパッキンが見えます。海外メーカーの製品のように定期的にメンテナンスをする必要が全くありません。

製品の耐久性は20年、鋳物ではなく鋼鉄の板をしっかりと溶接して作っているのが安心を生んでいるのです。日本の職人芸ですね。

デザイン重視のMW130-20

(577,500円)。燃えている火が大きく見えるように設計しています。

内部から溶接を行っているためスッキリとした外観です。

長野県と共同でデザインしたそうです。

少し小型のMW100-17

(462,000円)。

デザイン度外視の小型タイプSL70(98,800円)。火を見ることが出来ませんが、安価なのでとにかく薪ストーブが欲しいという方や作業場にオススメです。

ここには展示されていませんでしたが、さらに安価なMD30(75,000円)という製品もあります。

煙突掃除用のブラシです。SLシリーズ以外の薪ストーブには標準で付属するそうです。

メガネ石です。

熱を通しにくい素材でできていて、壁に煙突を通すときに埋め込みます。

薪の火つけを実演していただきました。

段ボールの切れ端と細い目の薪を一緒に入れます。新聞紙などは火勢が弱いため、出来れば段ボールがよいそうです。

火をつける場所は、手前過ぎず奥過ぎずだそうです。

薪に火が移りはじめたら太い目の薪を入れます。このときはまだ煙突から白い煙がでています。煙は必ず煙突の方へ吸い込まれます。部屋の温度と外部の温度差が煙を吸い取るようになっているそうです。薪ストーブが熱くなればなるほどその特性は顕著になります。

ここは外なので多少は窓から煙が出てきましたが、煙突を1mほど継ぎ足すと出て来なくなりました。

工場です。

中央には、SL250(231,000円)が置いてありました。

丸太がそのまま置かれています。

「燃焼哲学」の利点の一つである「丸太のまま燃やせる」がここで実践されていました。

外に戻ってみると、だいぶ薪が燃えていい感じになっていました。

もう熱くて近寄れません。しかし、炉台(炉の下にある1枚の鉄板)の下は周囲の温度と同じです。コレも「燃焼哲学」の利点の一つ「フローリングの上にそのまま置ける」です。灰で汚れる恐れもありますから何か敷いた方がいいと思いますけどね。

煙突から煙は全く出ていません。煙突の先端からゆらゆらとモヤが出ているのが微かに見えるだけです。

さすが無煙薪ストーブと謳っているだけのことはあります。

お忙しい中ご案内いただいたモキ製作所さん、ありがとうございました。

(モキ製作所の地図)

「燃焼哲学」の詳細はコチラ

長野自動車道 更埴ICを下りて約15分、国道18号沿いの好立地です。

ショールームに入ると出迎えてくれるのが、薪ストーブ人気No1のMD140(346,500円)です。(動画)

薪ストーブは初めて体験するのですが、暑くなりすぎて弱めたり消したりしても、 石油ストーブとは違って急に室温が下がったりする事がないのだそうです。

「燃焼哲学」の特徴はなんと言っても「高温燃焼」。普通の薪ストーブなら壊れてしまう800℃もの高温で燃やすから、「煙が出ない」「灰がほとんど出ない」「煙突にススがたまらない」「杉やヒノキが燃やせる」などなど、他にない利点があります。

左の筒は、枯れ枝や書類などを安全に燃やせる「焚き火どんどん」(36,540円)。

右はオーブン付き薪ストーブMC95(462,000円)

横形のかわいいデザインのMC80(346500円)

女性向けのデザインですね^^

人気No2のMD80

(157,000円)

中央の空気調整つまみで火力を調整します。開くと火力が強くなり、閉じると消えます。

扉を開きました。

グラスウールのパッキンが見えます。海外メーカーの製品のように定期的にメンテナンスをする必要が全くありません。

製品の耐久性は20年、鋳物ではなく鋼鉄の板をしっかりと溶接して作っているのが安心を生んでいるのです。日本の職人芸ですね。

デザイン重視のMW130-20

(577,500円)。燃えている火が大きく見えるように設計しています。

内部から溶接を行っているためスッキリとした外観です。

長野県と共同でデザインしたそうです。

少し小型のMW100-17

(462,000円)。

デザイン度外視の小型タイプSL70(98,800円)。火を見ることが出来ませんが、安価なのでとにかく薪ストーブが欲しいという方や作業場にオススメです。

ここには展示されていませんでしたが、さらに安価なMD30(75,000円)という製品もあります。

煙突掃除用のブラシです。SLシリーズ以外の薪ストーブには標準で付属するそうです。

メガネ石です。

熱を通しにくい素材でできていて、壁に煙突を通すときに埋め込みます。

薪の火つけを実演していただきました。

段ボールの切れ端と細い目の薪を一緒に入れます。新聞紙などは火勢が弱いため、出来れば段ボールがよいそうです。

火をつける場所は、手前過ぎず奥過ぎずだそうです。

薪に火が移りはじめたら太い目の薪を入れます。このときはまだ煙突から白い煙がでています。煙は必ず煙突の方へ吸い込まれます。部屋の温度と外部の温度差が煙を吸い取るようになっているそうです。薪ストーブが熱くなればなるほどその特性は顕著になります。

ここは外なので多少は窓から煙が出てきましたが、煙突を1mほど継ぎ足すと出て来なくなりました。

工場です。

中央には、SL250(231,000円)が置いてありました。

丸太がそのまま置かれています。

「燃焼哲学」の利点の一つである「丸太のまま燃やせる」がここで実践されていました。

外に戻ってみると、だいぶ薪が燃えていい感じになっていました。

もう熱くて近寄れません。しかし、炉台(炉の下にある1枚の鉄板)の下は周囲の温度と同じです。コレも「燃焼哲学」の利点の一つ「フローリングの上にそのまま置ける」です。灰で汚れる恐れもありますから何か敷いた方がいいと思いますけどね。

煙突から煙は全く出ていません。煙突の先端からゆらゆらとモヤが出ているのが微かに見えるだけです。

さすが無煙薪ストーブと謳っているだけのことはあります。

お忙しい中ご案内いただいたモキ製作所さん、ありがとうございました。

(モキ製作所の地図)

「燃焼哲学」の詳細はコチラ

2010年5月5日水曜日

「黒部ルート」黒部川第四発電所見学会 募集開始しているそうです。

黒四(くろよん)こと黒部川第四発電所の見学会が今年も3月から募集が開始されているようです。

普段は関西電力関係者しか乗れない関西電力専用鉄道やインクラインなどに乗車できるなど、超レアな特典満載です。毎回競争率が高いですが、応募しないと始まりません!

関西電力ホームページ「平成22年度黒部ルート見学会のご案内」

昨年の見学会のレポート

登録:

投稿 (Atom)