奈良県桜井市の大神神社から北の春日大社まで続く山辺の道を歩いていると、水郷に囲まれた武家屋敷のような建物がありました。

「月山日本刀鍛錬道場」というNHKで何回か日本刀やたたら製鉄などの特集で見たことがある場所でした。

見学は無料ですが、毎週土曜日しか開放されていないようです。しかも、1、2、8、12月は休館だそうで、これまで何回も前を通っておいて入れない訳ですね(笑)

砂鉄から、たたら製鉄という精練法から得られたケラと呼ばれる鋼と、その中でも日本刀に適した部分だけを取り出した玉鋼。きらきらと輝いています。

1回のたたら製鉄で原料の砂鉄13トンから、ケラは2.8トンしかできません。その中から良質の玉鋼を選別するとたったの1トン以下というものすごい貴重なものだそうです。

たたら製鉄や玉鋼についてはこれだけでもふか~い話が出来ますのでまたの機会に・・・

玉鋼をたたいて徐々に伸ばして刀になってゆく様。

たたいてまっすぐ伸ばすだけではなく、たたいて伸ばしたものを何回も折り返して層の構造を作ることにより兜をも割るくらいの強度としなやかさが出るそうです。さらにたたくことにより、不純物の炭素を追い出して鉄の純度が上がってゆくそうです。たたいて鍛えることから「鍛錬」と呼ばれています。

作業場

フイゴで炉に空気を送り、真っ赤になった鋼を槌で叩く作業を延々とおこないます。

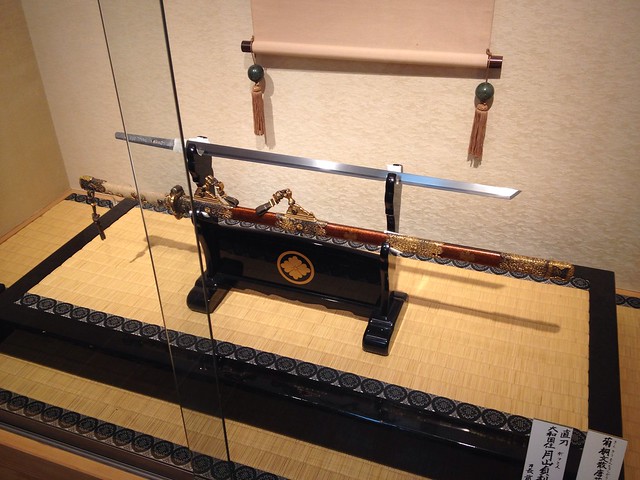

「月山記念館」

作業場のすぐ向かいにあります。

まっすぐな日本刀。吸い込まれそうなかがやきです。よく刀に魂を乗っ取られるようなことを言われたりしますが、心身を鍛えておかないと並み大抵の精神では乗っ取られてしまいそうです。

月山貞吉作 脇指

「月山」一派は元々出羽の国(今の秋田県)の月山を拠点としていたそうですが、幕末に関西に移ってきた一門がいたそうです。その時の親方が月山貞吉だそうです。

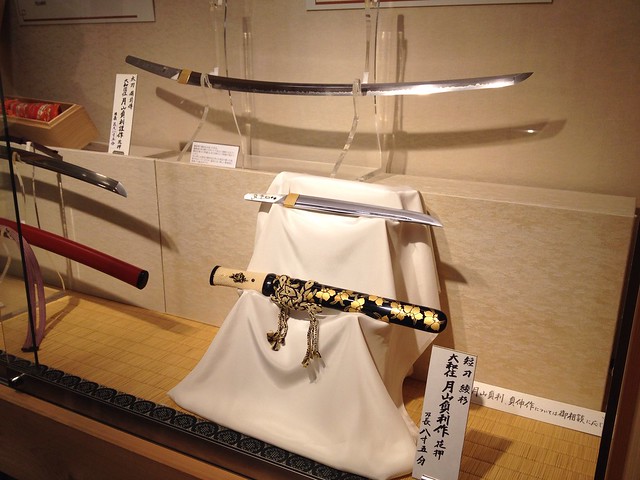

月山貞利作 太刀と短刀

現在の当主の作。刃文(刃の波のような紋)がくっきり出ています。刃の反りは刀を打つ時にはなく、焼き入れる時に出来るものだそうです。刃文も焼き入れ時に刻みこまれます。

ここまで出来上がるまで1年くらいの時間を要するそうです。本当に刀工の魂が込められた作品なのですね。昔の人はとてつもない製品を編み出したものです。

2014年9月20日土曜日

2014年8月29日金曜日

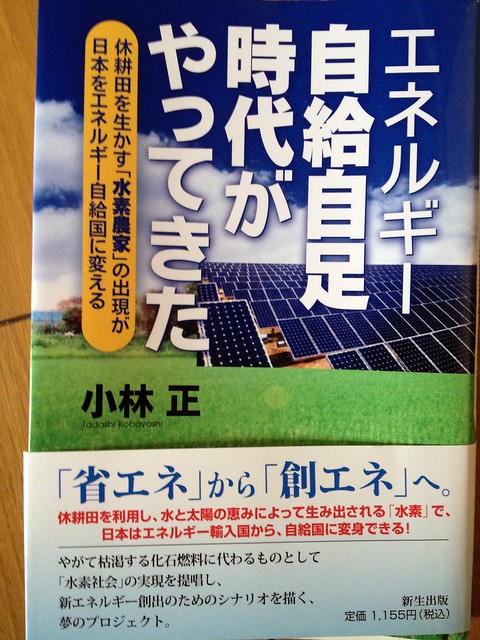

心踊るタイトル「エネルギー自給自足時代がやってきた」だったはずなのに・・・

「エネルギー自給自足時代がやってきた」

このタイトルを見た瞬間、心が踊るような気持ちがしました。2011年3月の東日本大震災以降、大資本にエネルギーの生産を任せっきりになっていたのが、自らが使う分は自らが生産しようという気持ちに大きく傾き始めていることを肌で感じているからです。特に電気は大規模に生産しなければ非効率であると信じ込んでしまっていたのが解放されるように、ここ2年くらいであちらこちらに太陽光発電パネルや小水力発電用の水車が増えてきています。

この本はそれより以前の2008年に出版され、すでに絶版となっていました。震災が起こる3年も前に、このような動きを予測して行動を開始している人がいたのかと感心し、偶然Amazonで出ていた古書を注文しました。

田舎の過疎化した耕作放棄地に太陽光発電パネルを設置し、その電気で水を電気分解して得られる水素を様々なエネルギーとして活用しようという内容であった。非常に壮大な構想で好感が持てるのですが、内容はコストと収益の計算ばかりである。著者の経歴を見ると川崎重工、日立造船のエンジニアだったと書かれてあったのに、その経験から日本の重工業がこの構想でどう活かせられるかなどの内容は全くありませんでした。

発生した水素を燃やしてエネルギーにするとガソリンの何リットル分のエネルギーと同等なので、ガソリン価格に換算するといくらの収益が上がり、過疎地の農家に大量のマネーが流れ込む。よって過疎地に人口が戻ってゆく好循環だとか書かれていたが、ガソリン価格はほとんどが税金であるし、農業に従事していた人々がお金に目がくらんで食料生産をやめてしまったらどうするの?とか見通しが甘すぎてツッコミどころが多すぎでした。

この内容からは、プロジェクトへの情熱を感じることができず「かかるコストと儲けの計算は私が済ましたからあとは誰かが実現してね」というような無責任な印象しか感じることが出来ず、だれもそんなリーダーに付いて行こうとは思うはずがありません。自身が元エンジニアであれば、技術的な観点から水素を発生させる実験を提示するとか、企業に取材に行って将来役立ちそうな技術を見つけてくるなどができるはずです。

私はエネルギーはタダにちかいものであると思っています。もともと石油は地球が長い年月かかって産み出したものですし、太陽のエネルギーも誰にも差別無く公平にいただくことができます。私が扱っている薪ストーブの燃料である木材も、太陽や地球が育んだものです。人々がそれを利用しやすい形に加工して、提供してくれている苦労に対価が支払われることが大事であると思います。農家が石油と同等のエネルギーを産み出すことにより、石油と同じ収益が見込める未来を提示されても、飛びつくのは欲に目が眩んだ人だけです。

それよりも、「エネルギーを国内でタダに近い値段で生産できるようになり、国民がこれまで無駄に支払っていたコストが減り幸せに暮らせます。それにより石油化学などの一部産業が無くなり、国民総生産は減ることになるかもしれませんが、外国へ支払っていた無駄なエネルギーコストが減るのですから心配はいりません。豊かな自然から得られる材料を国産エネルギーをふんだんに使って、安全で素晴らしい材料や新しい産業を作っていけるかもしれません。」って言うほうが、きっとたくさんの人の共感が得られて、実現に向かうと思うのです。

著者の小林正氏には、2011年3月以降の大変化をふまえてエンジニアの視点から、もう一度新しい水素社会を夢見た本を出版されることを望みます。

このタイトルを見た瞬間、心が踊るような気持ちがしました。2011年3月の東日本大震災以降、大資本にエネルギーの生産を任せっきりになっていたのが、自らが使う分は自らが生産しようという気持ちに大きく傾き始めていることを肌で感じているからです。特に電気は大規模に生産しなければ非効率であると信じ込んでしまっていたのが解放されるように、ここ2年くらいであちらこちらに太陽光発電パネルや小水力発電用の水車が増えてきています。

この本はそれより以前の2008年に出版され、すでに絶版となっていました。震災が起こる3年も前に、このような動きを予測して行動を開始している人がいたのかと感心し、偶然Amazonで出ていた古書を注文しました。

田舎の過疎化した耕作放棄地に太陽光発電パネルを設置し、その電気で水を電気分解して得られる水素を様々なエネルギーとして活用しようという内容であった。非常に壮大な構想で好感が持てるのですが、内容はコストと収益の計算ばかりである。著者の経歴を見ると川崎重工、日立造船のエンジニアだったと書かれてあったのに、その経験から日本の重工業がこの構想でどう活かせられるかなどの内容は全くありませんでした。

発生した水素を燃やしてエネルギーにするとガソリンの何リットル分のエネルギーと同等なので、ガソリン価格に換算するといくらの収益が上がり、過疎地の農家に大量のマネーが流れ込む。よって過疎地に人口が戻ってゆく好循環だとか書かれていたが、ガソリン価格はほとんどが税金であるし、農業に従事していた人々がお金に目がくらんで食料生産をやめてしまったらどうするの?とか見通しが甘すぎてツッコミどころが多すぎでした。

この内容からは、プロジェクトへの情熱を感じることができず「かかるコストと儲けの計算は私が済ましたからあとは誰かが実現してね」というような無責任な印象しか感じることが出来ず、だれもそんなリーダーに付いて行こうとは思うはずがありません。自身が元エンジニアであれば、技術的な観点から水素を発生させる実験を提示するとか、企業に取材に行って将来役立ちそうな技術を見つけてくるなどができるはずです。

私はエネルギーはタダにちかいものであると思っています。もともと石油は地球が長い年月かかって産み出したものですし、太陽のエネルギーも誰にも差別無く公平にいただくことができます。私が扱っている薪ストーブの燃料である木材も、太陽や地球が育んだものです。人々がそれを利用しやすい形に加工して、提供してくれている苦労に対価が支払われることが大事であると思います。農家が石油と同等のエネルギーを産み出すことにより、石油と同じ収益が見込める未来を提示されても、飛びつくのは欲に目が眩んだ人だけです。

それよりも、「エネルギーを国内でタダに近い値段で生産できるようになり、国民がこれまで無駄に支払っていたコストが減り幸せに暮らせます。それにより石油化学などの一部産業が無くなり、国民総生産は減ることになるかもしれませんが、外国へ支払っていた無駄なエネルギーコストが減るのですから心配はいりません。豊かな自然から得られる材料を国産エネルギーをふんだんに使って、安全で素晴らしい材料や新しい産業を作っていけるかもしれません。」って言うほうが、きっとたくさんの人の共感が得られて、実現に向かうと思うのです。

著者の小林正氏には、2011年3月以降の大変化をふまえてエンジニアの視点から、もう一度新しい水素社会を夢見た本を出版されることを望みます。

2014年8月25日月曜日

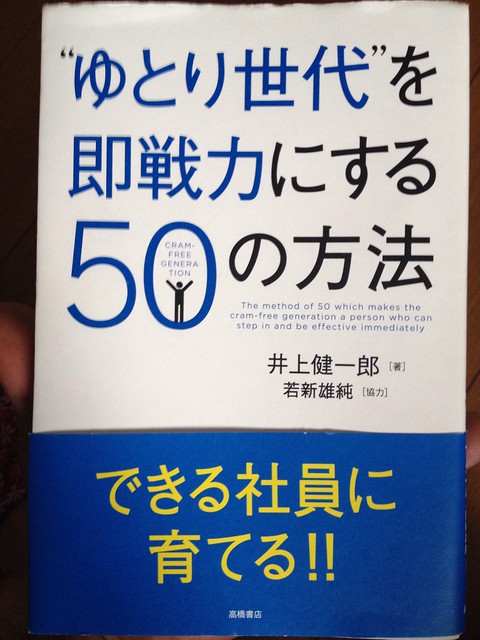

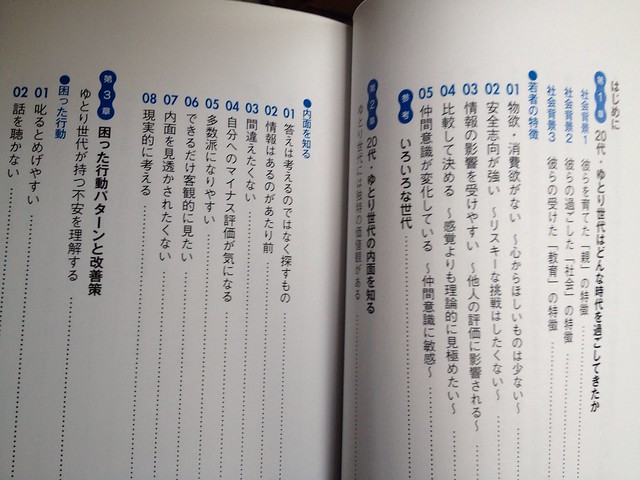

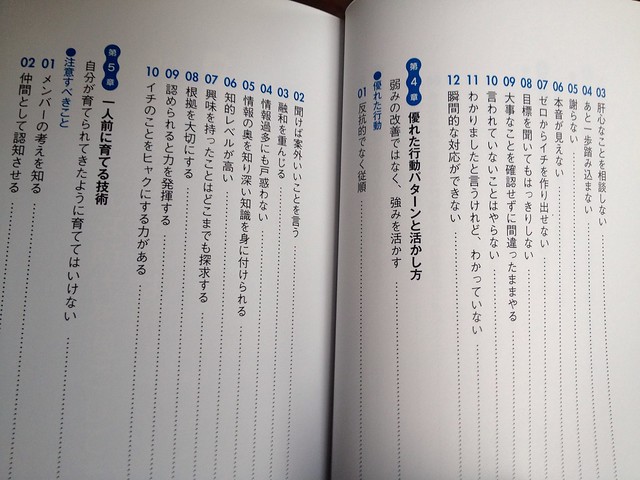

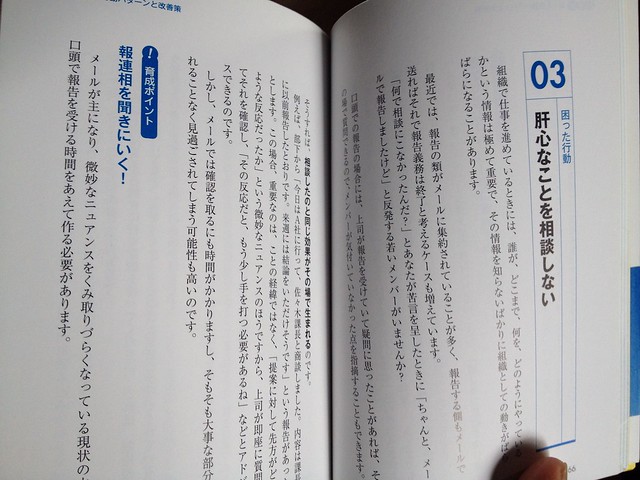

若い世代に対して愚痴がでる前に読んでほしい「”ゆとり世代”を即戦力にする50の方法」

1年以上前に買って放ったらかしになっていた本を読みました。

その名も「”ゆとり世代”を即戦力にする50の方法」

ここ10年くらいの間にいろんな方から、「ゆとり世代」に対する愚痴のようなものを聞くのですが、聞けば聞くほどそれは自分たちとの生きてきた時代の違いによる価値観の相違だけだと感じていました。

愚痴を言いだすと、その「ゆとり世代」の人たちをどのように付き合って、どうやって育ててゆくかの思考が停止してしまいます。しかし、愚痴を言っている人たちも年老いてしまい、若い世代に引き継いで行かなければならないことは確実なのです。

それを「ゆとり世代」の人の目線に合わせて非常にわかりやすく書いてくれていました。

初めの半分は、「ゆとり世代」が育った時代背景、その親が育ってきた環境などを理解することからはじまります。そして理解に苦しむような行動を起こした時、どのような思考で起こしてしまったか?どのようにしてあげれば良いかなどの具体的な方法へとつながってゆきます。

さらに彼らの年代が優れている部分をもっと伸ばしてあげるためにすることなど、応用編へとつながっています。

1つのセクションが2~3ページで完結しているので大変読みやすかったです。

この本の全体を通して感じたことは、「人は、自分を理解してくれる人を信頼する」 ということです。まずは相手が生きてきた時代背景を知ることにより、相手の行動について一定の理解ができると思うのです。理解してあげることにより、相手からの信頼が生まれると思うのです。「部下は上司に従うのは当たり前」という考え方は若い人になればなるほど通じなくなっています。変わらないといけない人たちは、実は我々なのかもしれませんね。

「いまの若い連中ときたら・・・」ってのが口癖になる前に読んでみてはどうでしょうか(^O^)/

2014年7月13日日曜日

夏到来前にニホンミツバチの巣箱を点検

本格的な夏の到来の前にニホンミツバチ達の巣箱を連日点検しています。

昨年から引き続き住んでいる巣箱1号機

6月の中ごろまでは入り口にも溢れるくらい働きバチが出ていたのですが、いまはまばらです。

巣箱の中をのぞくと、働きバチの数がだいぶ少ないようです。この時期だとびっしりと働きバチがいるはずなのに巣板が見えてしまっています。

女王バチの体調が悪いのか?原因はわかりませんが、このような時は必ずといっていいほど、蜜蝋を食害する「スムシ」が発生しやすいので、底板をきれいに掃除してやりました。すると少し巣門付近をうろうろする働きバチの数が日を追うごとに増えてきました。

今年の4月に1号機から分封した群を取り込んだ2号機

6月ごろまで勢いがなく心配していましたが、熱さ対策の日除けをかぶせてやることによりかなり働きバチの数が増えてきたように思います。巣門付近にたくさんの働きバチが出て扇風行動をしています。

1号機と2mくらい離れた場所に設置していますが、1号機の調子が悪いのも熱さかも知れませんね?

同じく今年の4月に1号機から分封した群を取り込んだ3号機

こちらは陽のほとんど当たらない場所に設置しているせいか、入居当初から勢いが衰えることがありません。働きバチの数もどんどん増えてきており、連日巣門付近には数百匹の働きバチが出てきています。ここは心配なく夏を乗り越えてくれそうです。

昨年から引き続き住んでいる巣箱1号機

6月の中ごろまでは入り口にも溢れるくらい働きバチが出ていたのですが、いまはまばらです。

巣箱の中をのぞくと、働きバチの数がだいぶ少ないようです。この時期だとびっしりと働きバチがいるはずなのに巣板が見えてしまっています。

女王バチの体調が悪いのか?原因はわかりませんが、このような時は必ずといっていいほど、蜜蝋を食害する「スムシ」が発生しやすいので、底板をきれいに掃除してやりました。すると少し巣門付近をうろうろする働きバチの数が日を追うごとに増えてきました。

今年の4月に1号機から分封した群を取り込んだ2号機

6月ごろまで勢いがなく心配していましたが、熱さ対策の日除けをかぶせてやることによりかなり働きバチの数が増えてきたように思います。巣門付近にたくさんの働きバチが出て扇風行動をしています。

1号機と2mくらい離れた場所に設置していますが、1号機の調子が悪いのも熱さかも知れませんね?

同じく今年の4月に1号機から分封した群を取り込んだ3号機

こちらは陽のほとんど当たらない場所に設置しているせいか、入居当初から勢いが衰えることがありません。働きバチの数もどんどん増えてきており、連日巣門付近には数百匹の働きバチが出てきています。ここは心配なく夏を乗り越えてくれそうです。

2014年7月6日日曜日

山添村農業体験 色とりどりのジャガイモ掘りをしてきました(奈良県山辺郡山添村)

先月の茶摘み体験イベントに続き、奈良県山辺郡山添村の「かすががーでん」さんの農業体験会に参加してきました。

まず最初はジャガイモ掘りです。ギャルたちとオープンカー(?)に乗って畑まで移動します。

講師は今回も健一自然農園の代表 伊川健一さんです。

このあたりは砂のような土のため、手でジャガイモが掘れるそうです。私が住むところなどの固い土だと鍬を何回も振り下ろさないと掘ることができませんが、その労力が省けていいですね。

このようにまず地上部分の葉と茎を引き抜きます。ジャガイモが一緒に抜けてくる場合もあります。

モデルは、うちの薪ストーブユーザーであり、このイベントの仕掛け人の一人でもあるデザイナーの坂本大祐さん。

大阪府から奈良県の南部へ移住した経験から、奈良県の山村部へ若者の移住を促進するシェアオフィスなどを作る活動などをおこなっていらっしゃいます。

あとは手で土を掘ると出るわ出るわですぐにコンテナがいっぱいになりました。

20人以上で作業をおこなうと、30分位で作業終了。色とりどりのジャガイモが山積みです。こんなに簡単に採れちゃっていいの?って感じでした。

手前から紅あかり、シャドウクイーン、きたあかり、ノーザンルビーです。

手作りっぽいドラム缶を改造した炉(?)で、小石をアツアツにした中にジャガイモを放り込んで石焼き芋にしていただきました。

バターをつけて食べると他に調味料がなくても美味いのです。

それと紫陽花のような色とりどりのジャガイモをサラダにしたその名も「あじさいサラダ」

各色それぞれ食感や味も違っていて、なかなか自宅ではできないぜいたくな体験です。

紫色の成分はアントシアニンだそうで、体にも良いのがうれしいですね。

ちなみに紫陽花には毒があるので食べられません。

おなかいっぱい食べた後、午後からは大豆やあずきの種まきを体験しました。

のちに行われる農業体験イベントの中で枝豆の収穫やあずきぜんざいなどを楽しませてくれるんでしょうね~

来月は8/9(土)に行われるそうです。カボチャやゴーヤの収穫と流しそうめんなどが行われ、夏休みのお子様が楽しめるようなことを考えているらしいです。

「かすががーでん」のイベントの問い合わせ先

山添村役場 地域振興課 0743-85-0048

まず最初はジャガイモ掘りです。ギャルたちとオープンカー(?)に乗って畑まで移動します。

講師は今回も健一自然農園の代表 伊川健一さんです。

このあたりは砂のような土のため、手でジャガイモが掘れるそうです。私が住むところなどの固い土だと鍬を何回も振り下ろさないと掘ることができませんが、その労力が省けていいですね。

このようにまず地上部分の葉と茎を引き抜きます。ジャガイモが一緒に抜けてくる場合もあります。

モデルは、うちの薪ストーブユーザーであり、このイベントの仕掛け人の一人でもあるデザイナーの坂本大祐さん。

大阪府から奈良県の南部へ移住した経験から、奈良県の山村部へ若者の移住を促進するシェアオフィスなどを作る活動などをおこなっていらっしゃいます。

あとは手で土を掘ると出るわ出るわですぐにコンテナがいっぱいになりました。

20人以上で作業をおこなうと、30分位で作業終了。色とりどりのジャガイモが山積みです。こんなに簡単に採れちゃっていいの?って感じでした。

手前から紅あかり、シャドウクイーン、きたあかり、ノーザンルビーです。

手作りっぽいドラム缶を改造した炉(?)で、小石をアツアツにした中にジャガイモを放り込んで石焼き芋にしていただきました。

バターをつけて食べると他に調味料がなくても美味いのです。

それと紫陽花のような色とりどりのジャガイモをサラダにしたその名も「あじさいサラダ」

各色それぞれ食感や味も違っていて、なかなか自宅ではできないぜいたくな体験です。

紫色の成分はアントシアニンだそうで、体にも良いのがうれしいですね。

ちなみに紫陽花には毒があるので食べられません。

おなかいっぱい食べた後、午後からは大豆やあずきの種まきを体験しました。

のちに行われる農業体験イベントの中で枝豆の収穫やあずきぜんざいなどを楽しませてくれるんでしょうね~

来月は8/9(土)に行われるそうです。カボチャやゴーヤの収穫と流しそうめんなどが行われ、夏休みのお子様が楽しめるようなことを考えているらしいです。

「かすががーでん」のイベントの問い合わせ先

山添村役場 地域振興課 0743-85-0048

2014年6月26日木曜日

雑木の薪がいっぱいでした(奈良県生駒郡平群町)

本格的な夏が来る前に少しでも薪を集めようと、いつもおなじみの平群堆肥サービスさんへ顔を出すと雑木の手ごろな薪となる木の枝がたくさん山積みされていました。

直径5~10cmほどのものがほとんどで、春から新緑の時期に切られたものがほとんどですので、すぐに燃やすことはできないと思います。

今から玉切りして薪を作っておけば、来年の1月ごろには多少ススや煙を覚悟して燃やすことは可能かもしれませんよ。

直径5~10cmほどのものがほとんどで、春から新緑の時期に切られたものがほとんどですので、すぐに燃やすことはできないと思います。

今から玉切りして薪を作っておけば、来年の1月ごろには多少ススや煙を覚悟して燃やすことは可能かもしれませんよ。

2014年6月14日土曜日

山添村で茶摘→製茶体験(奈良県山辺郡山添村)

奈良県山辺郡山添村は奈良県北東部に位置し、標高が高い山間なので周囲一帯は大和高原とよばれています。農業でも特に昼間と夜間の気温差が大きいことから茶の栽培が盛んです。

この自然豊かさを大切な資源と考え、この地域の価値を見直してもらおうという試みが行われています。廃校になった保育園の建物を利用して、都会から人を集めて農業体験会を定期的に開催しています。

今回、私も友人の誘いで参加してきました。

今回は、お茶摘から製茶までを体験させてもらいました。もともとこの茶畑は持ち主が高齢などの理由で放置されていた場所を借り切って、無農薬で維持している場所だそうです。

今年の春に伸びた柔らかい新芽の部分のみを選んで摘み取ります。新芽の部分は茎を曲げるとパキッと折れます。

カゴを満タンにするには結構骨の折れる作業です^^;

現在では手摘みはほとんど行われておらず、効率化のため機械摘みなのだそうです。 お茶摘みのお姉さんが手摘みしたものはとてつもない高価になるのだそうです。

摘まれた茶葉はすぐに含まれている酵素のおかげで発酵・熟成していくそうです。日本茶は収穫してすぐに加熱して発酵を止めるそうですが、今回は1時間ほど放置しました。するとお茶の香りが大変よくなってきました。

お茶は製法や品種はいろいろあるでしょうが、発酵させる時間によって烏龍茶や紅茶などに変わってゆくそうです。

大半は蒸して発酵を止めるそうですが、珍しい釜炒りの方法を教えてもらいました。

講師はこの一帯で無農薬・自然栽培にこだわったお茶づくりを実践している健一自然農園の代表 伊川健一さんです。

熱くなった釜の上に茶葉を転がすようにして茶葉全体に火が当たるように炒ります。手早くしないとお茶の葉がこげてしまいます。我々は軍手をはめてやりましたが、健一さんは素手です。

全体がしんなりしてきたら、茶葉を丸めてだんごを作るような感じでもみます。葉を構成している細胞を崩して、お湯でお茶が抽出しやすいようにする工程です。

それをまた炒り、水分が完全になくなるまで何回か繰り返します。回数を経るごとに周囲は香ばしいお茶の香りが増してきます。おそらくこれまで体験したことのないくらい良いお茶のにおいです。

出来上がったお茶

講師の健一さんは、作業中茶葉を鼻に近づけて頻繁に香りを嗅ぎながら出来具合を確認しておられました。 プロの強いこだわりを感じますねぇ~

さっそく出来上がったお茶と、地域で作られた抹茶入りのどら焼きと笹の香りがすばらしいチマキでティータイムです。

お茶が美味しいと食卓が豊かになりますね。日本人でよかった~

ちなみにお昼ご飯はマトンの肉のどんぶりでした。

これだけ盛り沢山で、お茶のおみやげも付いて1000円!良い休日を過ごさせていただきました。

農業体験のイベントは毎月1回開催されているそうです。

「かすががーでん」のイベントの問い合わせ先

山添村役場 地域振興課 0743-85-0048

この自然豊かさを大切な資源と考え、この地域の価値を見直してもらおうという試みが行われています。廃校になった保育園の建物を利用して、都会から人を集めて農業体験会を定期的に開催しています。

今回、私も友人の誘いで参加してきました。

今回は、お茶摘から製茶までを体験させてもらいました。もともとこの茶畑は持ち主が高齢などの理由で放置されていた場所を借り切って、無農薬で維持している場所だそうです。

今年の春に伸びた柔らかい新芽の部分のみを選んで摘み取ります。新芽の部分は茎を曲げるとパキッと折れます。

カゴを満タンにするには結構骨の折れる作業です^^;

現在では手摘みはほとんど行われておらず、効率化のため機械摘みなのだそうです。 お茶摘みのお姉さんが手摘みしたものはとてつもない高価になるのだそうです。

摘まれた茶葉はすぐに含まれている酵素のおかげで発酵・熟成していくそうです。日本茶は収穫してすぐに加熱して発酵を止めるそうですが、今回は1時間ほど放置しました。するとお茶の香りが大変よくなってきました。

お茶は製法や品種はいろいろあるでしょうが、発酵させる時間によって烏龍茶や紅茶などに変わってゆくそうです。

大半は蒸して発酵を止めるそうですが、珍しい釜炒りの方法を教えてもらいました。

講師はこの一帯で無農薬・自然栽培にこだわったお茶づくりを実践している健一自然農園の代表 伊川健一さんです。

熱くなった釜の上に茶葉を転がすようにして茶葉全体に火が当たるように炒ります。手早くしないとお茶の葉がこげてしまいます。我々は軍手をはめてやりましたが、健一さんは素手です。

全体がしんなりしてきたら、茶葉を丸めてだんごを作るような感じでもみます。葉を構成している細胞を崩して、お湯でお茶が抽出しやすいようにする工程です。

それをまた炒り、水分が完全になくなるまで何回か繰り返します。回数を経るごとに周囲は香ばしいお茶の香りが増してきます。おそらくこれまで体験したことのないくらい良いお茶のにおいです。

出来上がったお茶

講師の健一さんは、作業中茶葉を鼻に近づけて頻繁に香りを嗅ぎながら出来具合を確認しておられました。 プロの強いこだわりを感じますねぇ~

さっそく出来上がったお茶と、地域で作られた抹茶入りのどら焼きと笹の香りがすばらしいチマキでティータイムです。

お茶が美味しいと食卓が豊かになりますね。日本人でよかった~

ちなみにお昼ご飯はマトンの肉のどんぶりでした。

これだけ盛り沢山で、お茶のおみやげも付いて1000円!良い休日を過ごさせていただきました。

農業体験のイベントは毎月1回開催されているそうです。

「かすががーでん」のイベントの問い合わせ先

山添村役場 地域振興課 0743-85-0048

登録:

投稿 (Atom)